�z�[���y�[�W�ɂ��K�₢���������肪�Ƃ��������܂��B

���������́A�u������v�E�u�����ő�v�E�u�����ł̐\���v�Ɩ����s���Ă���܂��B�����Ɋւ���s�����A���C�y�ɂ����k���������B

�s�����m�E�ŗ��m

���c�@���F

�y���������̃��j���[�z

�X�̏����Ȏ����������炱���A��������A����l����l�Ɋ��Y�������J�ȃT�|�[�g�������Ă��������܂��B

������

�̂����ꂽ���Ƒ����������@�ɑ���Ȃ��悤�Ɂ[

�����g�̈��S�ł���V��̂��߂Ɂ[

���ЂƂ肳�܂������炵����������S���ł���悤�Ɂ[

���Ƃ��F�m�ǂɂȂ��Ă����Ƒ��₲�{�l�����S�ł���悤�Ɂ[

�l��100�N����̍��A�u������v�͂ǂ̕��ɂƂ��Ă��K�{�Ȃ��̂ƂȂ�܂����B

�܂��d�v�Ȃ��Ƃ́A���O�ɑ�����ɂ��Ēm���Ă��������A�����g�̑z���₲�Ƒ��̏ɂ��킹�ċ�̓I�Ȍ������s���Ă݂邱�Ƃł��B

���������Ȃ�A���̕��X�ɓK����������̒�ĂƃT�|�[�g���\�ł��B

�⌾���쐬�T�|�[�g

�⌾���̍쐬�ɁA���Y�̑��ǂ͊W����܂���B

�⌾�̍쐬�́A�̂����ꂽ���Ƒ��̑�����h���u������v�ɂȂ���܂��B

���{�l�̊�]��z�������A���Ƒ��₲�e���̏ɍœK�Ȉ⌾���쐬�̎x���������Ă��������܂��B���̍ۂ́A�����ł��͂��߂Ƃ����Ŗ��̎��_���l�����Ȃ���A�h�o�C�X�������Ă��������܂��B

�܂��A���ЂƂ肳�܁A���I�}�C�m���e�B�̕��X�̑��k�ɂ��ϋɓI�ɑΉ����Ă��܂��B�⌾�Ȃ�A�����g�̑z�����ɂ������Ƃ��\�ƂȂ�܂��B

�@�����@�y�щƎ������葱�@�̈ꕔ����������@���Ăɑ���u���ь��c�v�ł́A�u���I�}�C�m���e�B���܂ޗl�X�ȗ���ɂ���҂��⌾�̓��e�ɂ��Ď��O�ɑ��k�ł���d�g�݂��\�z����ƂƂ��ɁA�⌾�̐ϋɓI���p�ɂ��A�⌾�҂̈ӎv�d������Y�̕��z���\�ƂȂ�悤�A�⌾���x�̎��m�ɓw�߂邱���v�@�Ƃ���Ă��܂��B

�⌾�̐V���x�ɂ����J�ɑΉ��@�u�����Ɛŋ��������v�i2019�N�����j

�⌾�̐V���x�ɂ����J�ɑΉ��@�u�����Ɛŋ��������v�i2019�N�����j

�@�@�@�@

�Ƒ��M��

65�Έȏ�̔F�m�ǗL�a���́A2025�N�ɂ��悻5�l��1�l�Ɨ\������Ă��܂��B

�F�m�ǂŔ��f�\�͂��ቺ�E�r������ƁA���Y�Ɋւ���s�ׂ��ł��Ȃ��Ȃ�A���Y�����Ȃ��Ȃ�܂��i���Y�����j�B

��̓I�ɂ́A�s���Y�̔��p�_�ł��Ȃ��Ȃ�����A�a���������o���Ȃ��Ȃ�A�u����p���Ď{�݂̓�����p�ɂ��Ă�v�Ƃ��������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�Ƒ��M���̍ő�̃����b�g�́A�F�m�ǂȂǂŔ��f�\�͂��ቺ������̍��Y�Ǘ��ɂ���܂��B

�Ƒ��M���Ȃ�A���Ƒ�������ɍ��Y���Ǘ��A�������A�V�e�̐��U���x���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B�܂��A�Ƒ��M���ɂ͈⌾�@�\������܂��̂ŁA�~���Ȉ�Y�������������邱�Ƃ��ł��܂��B

�������A�Ƒ��M���̌_��́A���{�l���܂������C�Ŕ��f�\�͂����邤���ɍs���K�v������܂��̂ŁA�܂��Ɂu���߂̏����v���d�v�ƂȂ�܂��B

���������Ȃ�A�Ƒ��M�����悭���������������Ƃ���X�^�[�g���A��т������J�ȃT�|�[�g���s�����Ƃ��\�ł��B

�u�Ƒ��M�����g����������������v (2020�N�����j

�u�Ƒ��M�����g����������������v (2020�N�����j

�@�@�@�@

���̑��̑�������

���̑��A�u�C�ӌ㌩���x�v�̗��p�ȂǁA���̕��̏ɂ��킹�A�l�X�ȑ�����A���S�ł���V�����āA�T�|�[�g���邱�Ƃ��\�ł��B

�����݁A����c��w��w�@ �@�w������ �C�m�ے��ŁA�܂��ɉ����̍Œ��ɂ��鐬�N�㌩���x�A�����u�C�ӌ㌩���x�i�C�ӌ㌩�_��Ɋւ���@���j�v�ɂ��āA2�N�Ԃɂ킽�錤�����s���Ă��܂��B��ɊF�l�ɋƖ��Ƃ��ĊҌ����A�ŐV���^�ɖ𗧂T�|�[�g�����Ă����܂��B

������͑��߂̌������d�v�ł��B�@

�����ɑ���s�����́A���������ɂ��C�y�ɂ����k���������B �@�u������v�̂����k�͂����炩��B

�@�u������v�̂����k�͂����炩��B

�����ő�

�����ŃV�~�����[�V����

�@ �@�E�ǂ̂悤�ȍ��Y������̂��H

�@�@�E��������v����Ƃǂ̂��炢�ɂȂ�̂��H

�@�@�E���̏��Ƒ����ł͂����肻�����H

�@�@�E�����ł�������Ƃ���ǂ̂��炢���H

������₷�����|�[�g�ł����܂��B���R�Ƃ����s����������́A�܂��A�����g���u����c���v����s���܂��傤�B

����������c����������A����]�̕��ɂ́A�e��̒�ĂƎ��s�T�|�[�g���\�ł��B ����Ď����̈ꕔ�@�i�摜�͂ڂ����Ă��܂��j

����Ď����̈ꕔ�@�i�摜�͂ڂ����Ă��܂��j

�@�@

�@ �Ȃ��A�����ł̂����悻�̏����ł�����A���z�[���y�[�W�́u�����ŊȈՃV�~�����[�V�����v�������p����������A���̏�ł������������肢�������܂��B���Ђ����p���������B

�Ȃ��A�����ł̂����悻�̏����ł�����A���z�[���y�[�W�́u�����ŊȈՃV�~�����[�V�����v�������p����������A���̏�ł������������肢�������܂��B���Ђ����p���������B

�����ő�@�i�[�Ŏ�����A�ߐő�j

���̔N�ɖS���Ȃ����l�̂����A�����ł̉ېőΏۂƂȂ����l�̊����i�����ʼnېŊ����j�������s��18.1���ƂȂ��Ă��܂��i�ߘa3�N���j�B

���悻5.�T�l��1�l���ېőΏۂƂ������Ƃł������u�����ł͂��͂�ꕔ�̂������������ɂ�����ŋ��ł͂Ȃ��A��ʓI�Ȃ��̂ɂȂ����v�ƌ�����ł��傤�B

�����A�u�����ł������肻���Ȃ̂ł����A���Ƃ��Ȃ�Ȃ��ł��傤���H�v�Ƃ��⑰�̕��X�������k�ɂ���������̂́A�����̏ꍇ�A��������l�\����̖@�v���I����Ă���ł��B�Z�����Ԃɍ��Y�̐o�������A��Y�����̋��c�A�ߐł�[�Ŏ����̊m�ۂ܂ōs���ƂȂ�ƁA���Ƃł������ւ�ȘJ�͂�K�v�Ƃ��܂��B�l�X�ȈӖ��ŁA�������������Ă���ł́A�ł��邱�Ƃ������Ă����̂ł��B�i�u�����ł̐��O��v���ꕔ���͔����j

���������Ȃ�A�����̑������������A���O�ɍs�����Ƃ̂ł���u�����ő�̌�������уT�|�[�g�v���\�ł��B�����łɂ��Ă��s����������͂����k���������B

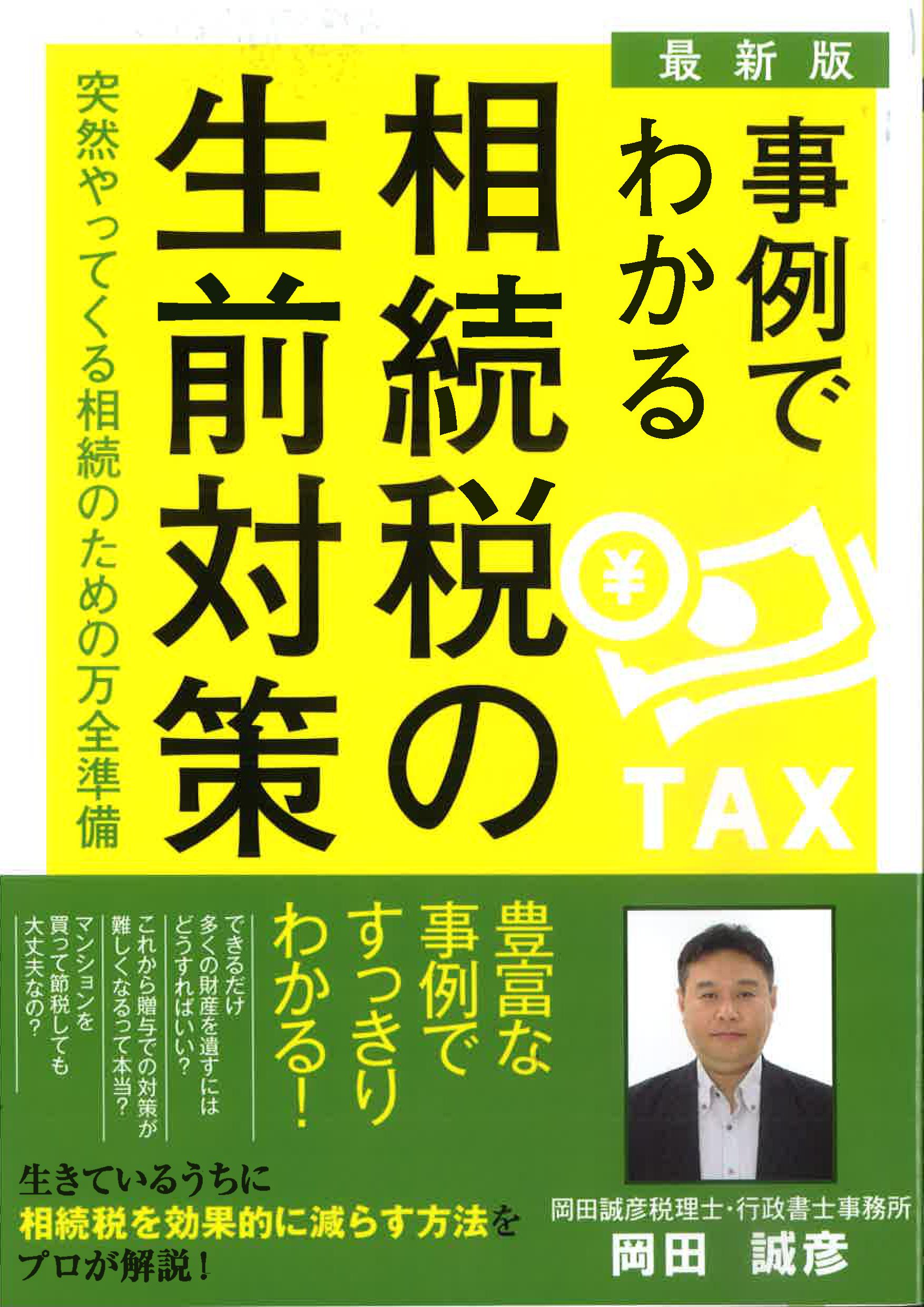

�@�u�����ł̐��O��v�i�����o�ŁF2023�N9�������j

�@�u�����ł̐��O��v�i�����o�ŁF2023�N9�������j

�@�@�@�@�@�@

�u�����ő�v�̂����k�͂����炩��B

�u�����ő�v�̂����k�͂����炩��B

�����ł̐\��

�@

������₷�������Ɛ��p����Ȃ�ׂ��g��Ȃ����J�Ȑ����ŁA�X���[�Y�������Ő\�����s���܂��B

���m�ȋƖ��ƈ��S�ł���Ή��ɂ��A�厖�ȕ����S���Ȃ�����ʂł̕��S�y����ڎw���܂��B

�܂��K�v�ɉ����A�����葱���̃T�|�[�g�ɂ��Ή������Ă��������܂��B���������𒆐S�Ƃ����l�b�g���[�N�i��g�j���������A�����̔�������\���A�e��葱�܂Ń����X�g�b�v�ł̑Ή��������Ă��������܂��B

�@ �����A�u�����ł̐\�����s���K�v������̂��A�Ȃ��̂����A��������������Ȃ��v�Ƃ������ƒ��������������܂����B�����ł̐\���́A�ΏۂƂȂ�����S���Ȃ��Ă���10�����ȓ��ɍs���K�v������܂��B10�����Ƃ����̂͒����悤�ł��āA���͂����Ƃ����Ԃɉ߂������Ă��܂����̂ł��B

�����A�u�����ł̐\�����s���K�v������̂��A�Ȃ��̂����A��������������Ȃ��v�Ƃ������ƒ��������������܂����B�����ł̐\���́A�ΏۂƂȂ�����S���Ȃ��Ă���10�����ȓ��ɍs���K�v������܂��B10�����Ƃ����̂͒����悤�ł��āA���͂����Ƃ����Ԃɉ߂������Ă��܂����̂ł��B

�܂��́A�S���Ȃ��������c�������Y�����X�g�����A�S�̂�c�����邱�Ƃ��������d�v�ȃt�@�[�X�g�X�e�b�v�ƂȂ�܂��̂ŁA���̍�Ƃ̒��ŁA�^��Ɏv�����Ɠ�������A�����k����������Ǝv���܂��B

���ۂ̑����Ő\���̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��d�v�Ȍ��������̂P���u���K�͑�n���̓���v���������������쐬�A���̈ꕔ���A�b�v���܂����B���̓��Ⴊ�g������A�푊���l�̏Z��ł�������̓y�n��8�������ƂȂ�A�����ł̕��S���y���Ȃ�܂��B���ۂɑ����ł̐\�����K�v�ƂȂ����ꍇ�́A���̓���ɂ��Ă̍l�����K���K�v�ƂȂ�܂��̂ŁA��낵����������������B

���ۂ̑����Ő\���̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��d�v�Ȍ��������̂P���u���K�͑�n���̓���v���������������쐬�A���̈ꕔ���A�b�v���܂����B���̓��Ⴊ�g������A�푊���l�̏Z��ł�������̓y�n��8�������ƂȂ�A�����ł̕��S���y���Ȃ�܂��B���ۂɑ����ł̐\�����K�v�ƂȂ����ꍇ�́A���̓���ɂ��Ă̍l�����K���K�v�ƂȂ�܂��̂ŁA��낵����������������B

����������N���b�N����������Γ�����������������܂��B

�@ �u�����Ő\���v�����̈ꕔ�@

�u�����Ő\���v�����̈ꕔ�@

�|�C���g�|�C���g�ŕ�����₷��������p���Ȃ���A���J�Ȑ������s���܂��B�厖�ȕ����S���Ȃ�����ʂł̕��S���y���A�X���[�Y�Ȑ\����Ƃ��s���܂��B

�܂��A��Y�����̃V�~�����[�V�������������p�ӂ��܂��B�����l�̕��X�́A�X�̎����C�������ɂ��A�����łɂ��Ă��l�����Ȃ��番�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B

�Ȃ��A�⌾���₳��Ă����ꍇ�́A��{�I�ɁA���̓��e�ɏ]�����ƂɂȂ�܂��B

�@

�@�u�����Ő\���v�̂����k�͂����炩��B

�@�u�����Ő\���v�̂����k�͂����炩��B

�@�@

������������̂��ē�

�e���j���[�Ƃ��A��ɏ]����V�z�����炩���ߌ��߂��Ă��܂��̂ŁA�����S���������B�Ɩ��ɓ��点�Ă��������O�ɂ́A�K���ڍׂȐ����������Ă��������܂��B�@

�e���j���[�Ƃ��A��ɏ]����V�z�����炩���ߌ��߂��Ă��܂��̂ŁA�����S���������B�Ɩ��ɓ��点�Ă��������O�ɂ́A�K���ڍׂȐ����������Ă��������܂��B�@ �����������A���ۂɂ�����Ă̑��k����{�ƂȂ�܂��B

�����������A���ۂɂ�����Ă̑��k����{�ƂȂ�܂��B

�Ȃ��A����]�̕��ɂ̓I�����C�����k���\�ł��B

���k�Ή��͕K���A�ŗ��m�E�s�����m���i�����������s���܂��̂ł����S���������B �s���Y�̑����o�L�̂�����]�������́A���ځA�i�@���m�������ɂ��₢���킹���������B�܂��A�e���Ԃɑ���������̏ꍇ�́A�ٌ�m�������ɂ��₢���킹��������悤���肢�������܂��i���������ł́A�����̍ہA�������N����Ȃ����߂̎��O�������T�|�[�g���Ă���܂��j�B

�s���Y�̑����o�L�̂�����]�������́A���ځA�i�@���m�������ɂ��₢���킹���������B�܂��A�e���Ԃɑ���������̏ꍇ�́A�ٌ�m�������ɂ��₢���킹��������悤���肢�������܂��i���������ł́A�����̍ہA�������N����Ȃ����߂̎��O�������T�|�[�g���Ă���܂��j�B